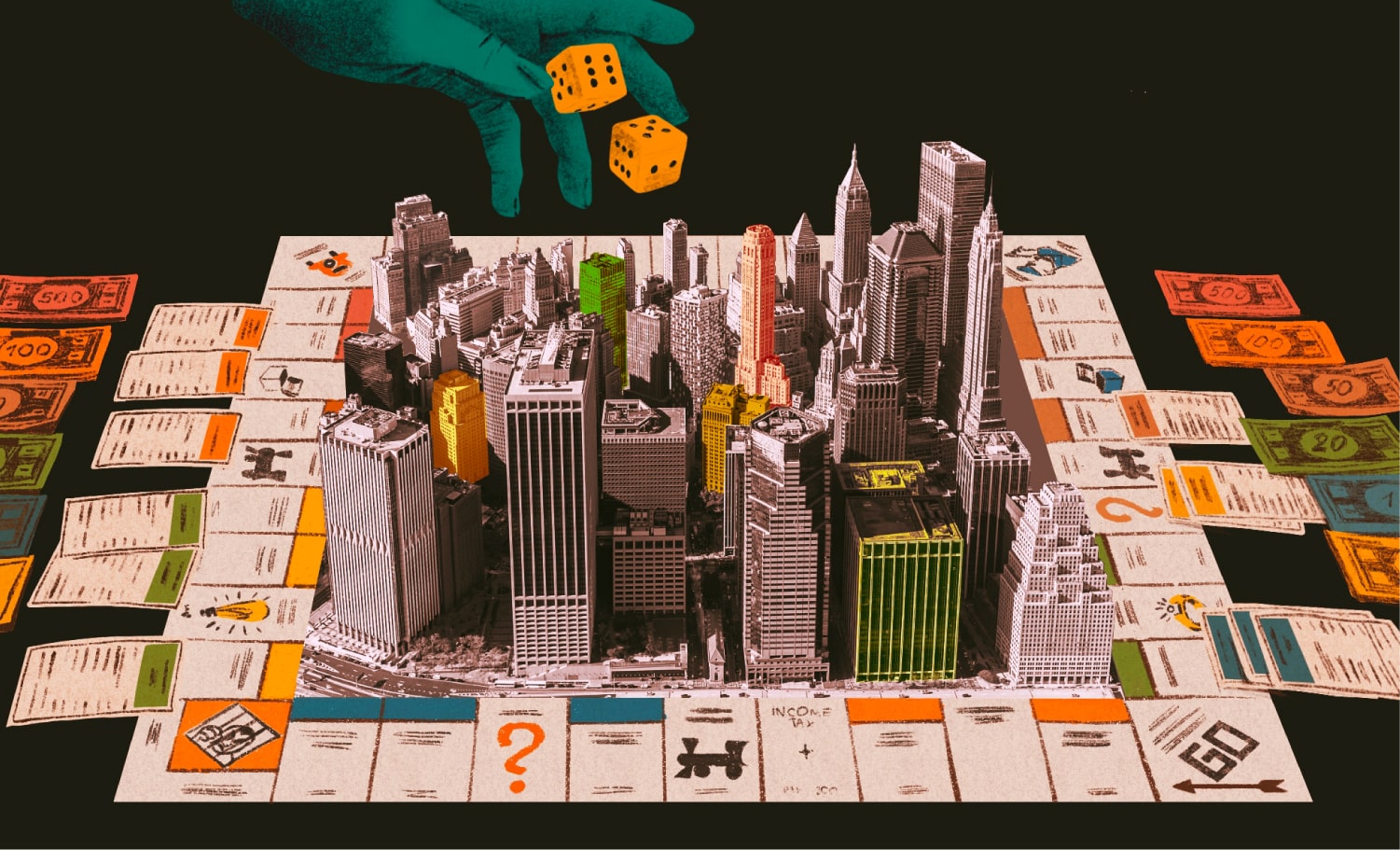

| В Китае стартует масштабный эксперимент по внедрению цифрового юаня с ограниченным сроком годности: вовремя не потратил — деньги сгорают. Эксперимент — часть плана по тотальному изменению мировой финансовой системы, рассказали опрошенные нами эксперты: ни зарплаты, ни налогов в привычном смысле не будет, копить и стяжать станет бессмысленно, и — никакой собственности, только аренда. Когда Россия станет частью этого прекрасного нового мира, разбирались «Ведомости+1». Спешите потратитьКитай настроен серьезно: цифровой юань должен заменить собой доллар на мировой арене и покончить с зависимостью страны от Штатов. Выпускать его будет исключительно ЦБ. Конкуренты в лице майнеров криптовалюты нещадно преследуются: недавно КНР запретила все операции с «криптой». И у цифрового юаня есть одно занятное свойство: через определенное время он исчезает. Недавно в Шэньчжэне ста тысячам жителей раздали по 200 цифровых юаней. Чтобы их потратить, давалось всего десять дней. Тратить можно было лишь в отобранных властями магазинах, правда, магазинов было аж десять тысяч. Главное: люди обязаны были скачать приложение и ввести в него всевозможные персональные данные. Формально цифровой юань анонимен, но даже власти признают, что «за ним установлен контроль сверху». Ясно, что эксперимент призван протестировать систему в целом, а главное — работу с персональными данными. Официально заявляется, что «временный» юань призван избавить экономику от кризисов. Власти будут заставлять тратить средства в периоды рецессии, резко ограничивая «годность» денег. «Временная» валюта хороша и для мегапроектов. Десятилетиями финансисты всего мира ломают голову над тем, как финансировать громадные стройки, не разгоняя инфляцию. Теперь это просто: средства исчезают, когда закончится проект. Пока что эта проблема решается путем «окрашивания»: государство печатает деньги под конкретный проект, запрещая тратить их на другие цели («окрашивает»). Подобный инструмент применяется и в бюджетной политике. Однако средства все равно попадают в экономику, только медленнее, поэтому инструмент несовершенен. Пока что Китай не акцентирует внимание на «временности» цифрового юаня. Идет стадия раскрутки: отменен налог с транзакций, также объявлено, что «цифровой юань» открыт для всех компаний, попавших под санкции США и не могущих полноценно работать с долларом. Трудодни возвращаютсяРеформа мировой финансовой системы, в самом деле, назрела. В США в очередной раз дискутируется перспектива дефолта страны. Нет никаких сомнений, что этой осенью дефолта не будет, и страна в очередной раз просто напечатает деньги, чтобы обслужить ими долг, но ведь так не может продолжаться вечно. И дальше — только хуже: по оценкам ООН, «зеленая трансформация» потребует триллионы долларов инвестиций, взять которые, в общем-то, негде. Единственная идея — заставить платить потребителя через высокие цены товаров и налоги на мясо или бензин — не блещет новизной и явно противоречит задаче победить бедность. Говоря о будущем финансовой системы на конференции «Визионеры», вице-президент ВЭБ Дмитрий Аксаков не исключил появления некой бартерной системы, но на новых основаниях. Идея бартера широко муссируется и в теории так называемой экономики заслуг, согласно которой деньги, по сути, отменяются, а «общество» предоставляет некие блага своим гражданам в обмен за осознанное поведение. По словам также выступавшей на конференции «Визионеры» первого вице-президента Газпромбанка Натальи Третьяк, не исключено, что в скором будущем банки будут предоставлять льготные кредиты тем, кто, например, сортирует мусор и отказывается от автомобиля. Проблема лишь в том, как создать систему учета таких «заслуг». Сторонники «временной валюты» сравнивают ее с картошкой: или ты съедаешь урожай вовремя, или он пропадает. На память невольно приходят трудодни — система оплаты труда колхозников, существовавшая в СССР при Сталине. Аналогии более чем прозрачные. Денег колхозникам не платили, вместо этого распределяли между ними часть урожая пропорционально трудовому вкладу («заслугам»). К лету заработанное естественным образом съедалось, и это заставляло трудиться на совесть, чтобы заработать новую еду. Ни о каком накоплении речи не шло. Отоварить «палочки» (отметки об отработанных днях) можно было в одном-единственном магазине, что напоминает избранные торговые точки для реализации цифрового юаня в китайском эксперименте. Не было у крестьян и паспортов, в чем трудно не увидеть аналогии с китайской системой социального рейтинга, которая поражает в правах, включая перемещение по стране, людей с недостаточной осознанностью. «Система социального рейтинга идеальна для учета заслуг, — говорит просивший не называть его имени эксперт, — Но выглядит она настолько жутко, что открыто ратовать за ее внедрение не поднимается рука». Но, может, опасения надуманны, а аналогии «хромают»? Как на самом деле могла бы выглядеть финансовая система с «временными» деньгами? Как накапливать «временные» деньги? Как их тратить? Ни налогов, ни зарплаты«Если ты меняешь что-то одно, то меняется вообще все, — говорит заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики юрфака МГУ Николай Дмитрик. — Концепция ограниченных во времени денег отменяет как таковые и зарплату, и налоги, и полностью трансформирует денежные отношения». В нулевые годы Николай Дмитрик был разработчиком ныне действующей в России системы цифровой подписи. Сегодня он является ключевым в стране экспертом по «временным» деньгам. Россия не будет первой страной, которая внедрит новый финансовый порядок, это, скорее, будет государство вроде Индии, полагает он. Тем не менее в концепциях цифрового рубля, которые разрабатывают ЦБ и Сбер, многие элементы новой системы прослеживаются достаточно четко. «Мир рано или поздно перейдет на эту систему, потому что она более справедливая и простая, это дело времени», — полагает Дмитрик. В чем же она будет заключаться? Прежде всего, исчезнут как таковые налоги. Современная налоговая система обладает колоссальными транзакционными издержками. Цифровая валюта все упрощает. «Если просто взимать с каждой безналичной транзакции цифрового рубля 0,5%, этого, по нашим подсчетам, достаточно для наполнения бюджетов всех уровней», — говорит Дмитрик. Минус в том, что налогом облагаются работающие деньги, а не лежащие под спудом, что демотивирует активную часть бизнеса и населения. Решение очевидно: лежать ничего не должно. Если деньги лежат, они просто испаряются. Срок хранения денег вычисляется подобно периоду полураспада ядерных материалов, делится своими наработками Дмитрик. Берется отношение ВВП к доходам государственного бюджета, это и есть, с некоторыми поправками, «срок жизни» денег. «По нашим прикидкам, это около трех-пяти лет», — говорит исследователь. Но кто эмитирует такие деньги? Хотя и в Китае, и в России эмиссия цифровой валюты пока что жестко централизована, Дмитрик уверен, что в скором будущем эмитентом будет выступать сам человек. «Если ты гражданин России, тебе по праву рождения положено эмитировать столько-то цифровых денег в год. Сколько именно — легко вычисляется как соотношение денежной массы, срок годности которой истекает в этом году, и численности населения», — говорит Дмитрик. Чтобы дать возможность людям свободнее распоряжаться «временными» деньгами, период их полураспада разумно отсчитывать не от эмиссии, а от первой транзакции. «Таким образом, исчезает как таковая и зарплата, но появляется аналог базового дохода», — поясняет исследователь. Выпущенные гражданами деньги можно «красить»: скажем, положить, что 20% эмитированного человек обязан направить на инвестирование в мегапроекты. В какие именно — выбирает он сам. Если время прошло, а мегапроект не «взлетел», инвестированные гражданами деньги пропадают, и проект остается без финансирования. «Это жуткое будущее»«По сути, это ваучеры 2.0, — говорит Дмитрик. — Мы берем часть ВВП страны за год и особым образом распределяем между гражданами». Ваучерная приватизация многими расценивается как главная ошибка ранних российских реформаторов, но именно она дала толчок новой рыночной экономике. Постиндустриальная экономика нуждается в чем-то подобном, причем на постоянной основе, полагает исследователь. Вопросов, конечно, множество, и самый очевидный — исчезает роль денег как мерила труда, соответственно, пропадает и мотивация к труду. «На самом деле, деньги теряют свои функции и перестают быть средством накопления. Сегодня накапливаются ресурсы, и самым ценным оказывается внимание. Лайки и перепосты становятся новой валютой», — резюмирует Дмитрик. «Временные» деньги трудно назвать деньгами, говорит директор Института стратегического анализа компании «ФБК Grant Thornton» Игорь Николаев. «Деньги — это универсальное средство платежа и накоплений. Здесь никакой универсальности не просматривается, и по факту мы имеем суррогат — вроде тех, что в сложные времена выпускали компании. Те суррогаты также можно было отоварить только в определенных магазинах», — указывает он. По мнению Николаева, эксперименты пока останутся экспериментами. «Если цифровые платежные средства выпустит Сбер, он может поэкспериментировать со своим продуктом. Если ЦБ — уже нет, потому что главный банк страны отвечает за устойчивость денежного обращения. Строго говоря, цифровым рублем можно назвать только то, что выпустит ЦБ», — полагает Игорь Николаев. Но если «зеленый переход» не предполагает столь радикальной реформы финансов, откуда взять на него деньги? Несмотря на то, что суммы называются громадные, деньги есть, в том числе и в России, считает Николаев. «Задействовать их на „зеленые“ проекты или на те, что давно стоят в очереди и напрямую к „зеленым“ не относятся, — это вопрос воли регулятора. Мне кажется, что более вероятно второе, но пока гадать сложно», — резюмирует экономист. Новая финансовая система, и именно такая, как описывает Дмитрик, все-таки появится, но не скоро, полагает публицист и визионер Павел Пряников. «Внедрить молниеносно — значит повалить экономику. В Китае форсирование „зеленой повестки“ уже привело к коллапсу. Беспокоиться надо, когда экспериментировать начнут страны вроде Исландии или Норвегии, — лет через 10-15 после этого „временные деньги“ будут везде», — говорит Пряников. Но в целом — вот оно, будущее, без собственности и накоплений. «Везде шеринг, — говорит Пряников, — квартира в аренду, велосипед в аренду, работаем в коворкинге. У людей нет ничего своего». Это «жуткий мир», признает визионер: «Мы привыкли, что ресурсов все больше, энергии все больше и живется все лучше. А будет не так: вот тебе ваучер на выбросы, его хватает на две поездки на автомобиле или на один полет на самолете. Не факт, что улучшится здравоохранение: тело, может, и будут лечить, а вот ментальные болезни будут становиться все серьезнее». Но налицо и плюсы — скажем, снижение преступности: мягким людям будущего и в голову не придет преступать закон. «А вообще, человек — зверушка гибкая, приспособится и к этому», — резюмирует Пряников... PS блъяяя.... мож лучше обратно социализм? |

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

1 Грозит ли россиянам «цифровая бедность»? Вт 23 Ноя - 7:47

Грозит ли россиянам «цифровая бедность»? Вт 23 Ноя - 7:47

Глазенап©

Гуру

_________________

Будь собой, остальные роли заняты. (с)О.Уайльд

Жизнь понять несложно: дураки умничают, умные дурачатся...

"...я-то завтра протрезвею..."

Черчилль

Черчилль...Политика Запада в отношении России и Китая приведёт к тому, что им останется только гадать, где заканчивается Кремлевская стена и начинается Китайская....

Похожие темы

» Fox News: Америке грозит кризис электроснабжения и «немыслимая прежде бедность»

» Кудрин предрек россиянам бедность и нищету в следующем году.

» выступая на Неделе российского бизнеса, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что бедность в России - это бедность работающего населения. "Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные"

» Цифровая экономика

» Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам Представитель ФРГ Хебештрайт заявил о планах ЕС обсудить прекращение выдачи виз россиянам

» Кудрин предрек россиянам бедность и нищету в следующем году.

» выступая на Неделе российского бизнеса, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что бедность в России - это бедность работающего населения. "Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные"

» Цифровая экономика

» Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам Представитель ФРГ Хебештрайт заявил о планах ЕС обсудить прекращение выдачи виз россиянам

Права доступа к этому форуму:

Вы можете отвечать на сообщения

Форум

Форум